资讯分类

魔改、封禁、泼脏水,内娱不该这样对她 -

来源:爱看影院iktv8人气:843更新:2025-09-16 07:01:47

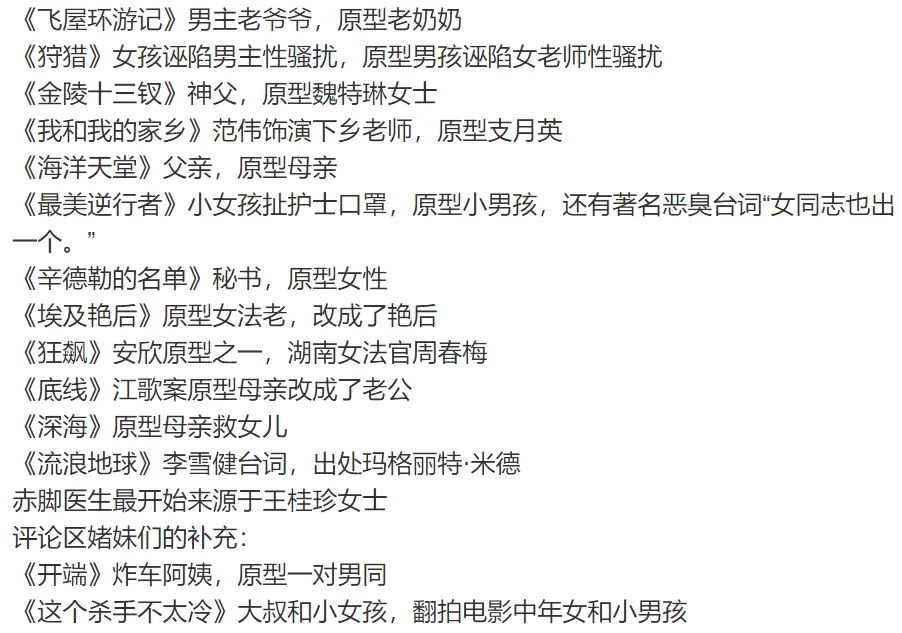

近期,一场关于影视改编现象的讨论引发广泛关注。有观众指出,许多基于真实事件改编的影视作品中存在一种值得警惕的倾向——「女冠男戴,男锅女背」。这种现象表现为:原本具有正面形象的女性角色,往往在影视改编中被转为男性设定;而原本带有负面特征的男性角色,则被重新塑造成女性形象。值得关注的是,这一现象不仅局限于特定文化语境,在全球范围内的影视创作中均有体现,包括诸多广为人知的电影与电视剧作品。

近日,微博@世界莴苣联盟引发热议,质疑影视圈是否存在"女性形象过度消费,男性话题轻易背锅"的行业潜规则。这一现象为何长期存在?又为何在当下才被广泛讨论?本文将从多个维度进行深度剖析。

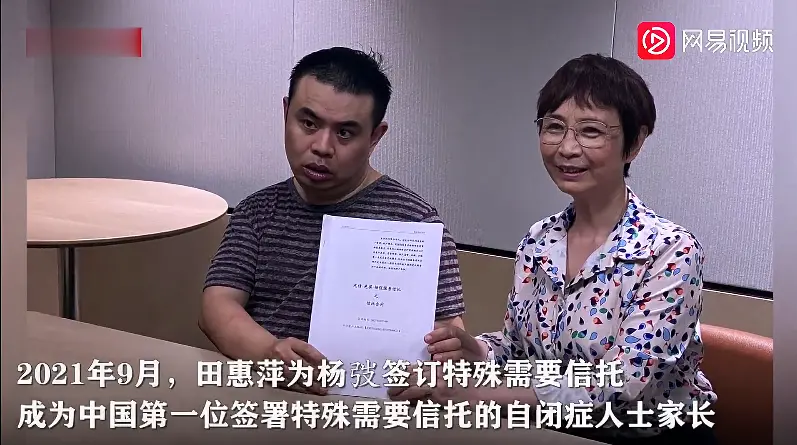

在大量网友提供的证据支持下,伴随着评论区信息的持续补充,"女冠男戴,男锅女背"这一现象的论据体系已趋于完善。值得注意的是,这些案例中包含诸多观众耳熟能详的优质影视作品。例如,《金陵十三钗》中由贝尔演绎的美国传教士角色,其历史原型正是美国女传教士魏特琳,而该片的创作灵感亦源自她的日记记载;《我和我的家乡》中范伟所饰演的下乡教师形象,实则以江西省奉新的乡村女教师支月英为蓝本;《海洋天堂》中李连杰扮演的孤独症父亲角色,则致敬了中国首个孤独症公益组织"星星雨"的创办者田惠萍。

在影视作品《底线》中,原江歌案的剧情被进行了角色关系的调整,将江歌母亲的身份改编为江歌的丈夫,这一改动可能旨在探讨家庭责任的不同维度。而另一部作品《深海》则呈现出截然不同的叙事方向,故事中女孩被母亲遗弃后由男主救助的情节,其新闻原型实为母亲为救女儿而牺牲的真实事件。两部作品虽均以现实案件为创作基础,却通过不同的角色设定和情节走向,展现了创作者对人性、亲情主题的多元化解读。

同样引人深思的还有经典外语片《这个杀手不太冷》,影片描绘了一位经验丰富的杀手在危难时刻挺身而出拯救无辜少女的动人故事。而其改编作品《女煞葛洛丽》则以性别反转的手法,讲述了一位中年女性在动荡年代意外收养并保护小男孩的传奇经历。两部作品虽主角性别与年龄设定不同,但都通过成年人守护孩童的叙事框架,展现了人性中超越世俗的温情力量。

动画电影《飞屋环游记》中令人印象深刻的老爷爷形象,其灵感来源于一位真实存在的传奇人物——伊迪斯·梅斯菲尔德。这位在二战期间曾担任英国间谍的女性,不仅经历过纳粹集中营的生死考验,更在战后创办孤儿院收养了众多战争遗孤。令人敬佩的是,她晚年仍坚持文学创作,撰写了多部小说。当面临84岁高龄获得一百万美元赔偿的机会时,她毅然选择拒绝,以坚定的意志维护自身尊严,最终成为当地知名的"钉子户"代表。

影视作品中“男锅女背”现象的典型案例包括:国产剧《最美逆行者》中,小女孩扯下护士口罩导致感染死亡的情节,其原型是一位患有癫痫的小男孩;《开端》中以孩子复仇为动机的父母成为爆炸案凶手,而现实事件的实施者是男性。类似地,斯皮尔伯格执导的《猫鼠游戏》将父亲的放纵行为转化为母亲的出轨,印度电影《皮胡》则通过母亲自杀的情节折射父亲的失职,这些改编均存在性别错位。

尽管存在《这里的黎明静悄悄》将男兵改为女兵的反例,但“女冠男戴,男锅女背”的倾向更为显著。这种现象长期未被重视,根源在于观众与创作者普遍认为性别调整是艺术创作的合理范畴。正如《海洋天堂》与《金陵十三钗》所示,作品的核心价值往往超越性别设定——前者展现自闭症家庭生活,后者传递人道主义精神,人们的关注点始终聚焦于情感共鸣与社会议题的呈现。

值得注意的是,《开端》通过性别置换使剧情逻辑自洽,并延伸出性骚扰、网络暴力等更广泛的社会讨论。这种改编被视为叙事需要,而非对现实的背离。因此,多数人认为性别调整在艺术表达中具有正当性,其核心在于作品能否构建真实的情感张力与思想深度,而非严格遵循现实性别。

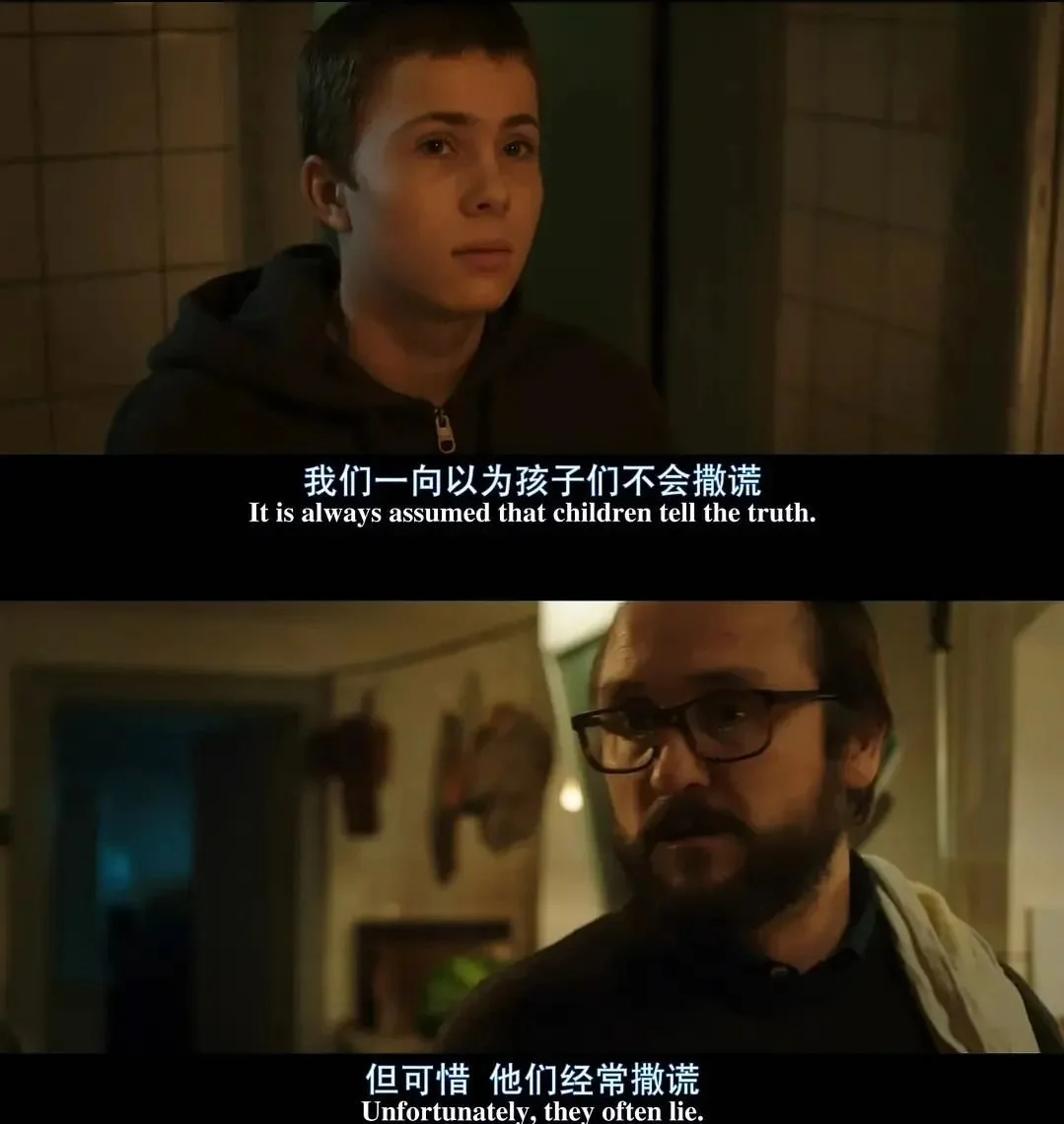

这一现象同样不容忽视,电影在塑造现实的过程中潜移默化地影响着观众的认知框架,进而渗透至现实行为当中。以丹麦电影《狩猎》为例,影片通过男主遭遇小女孩性侵指控后生活陷入绝境的叙事,引发观众对社会偏见与人性阴暗面的深刻反思。许多观众在观影后产生认知转变,面对类似道德困境时,可能更倾向于保持批判性思考,并对人性中的复杂面向保持更加清醒的认知。

探讨人性的多面性本身并无偏颇,但需警惕这种思考可能带来的认知偏差。值得注意的是,电影呈现的剧情与现实存在显著差异。现实中的类似事件曾发生过:一名男教师因被学生诬告性骚扰,最终被判47年监禁,五年后才由法院推翻原判。影片将原本涉及性别议题的复杂案件简化为无实据的道德指控,这种处理方式不仅掩盖了现实中的性别矛盾,更让观众对所谓'清白无辜'的男性角色产生强烈共鸣,从而可能影响对真实事件的判断。

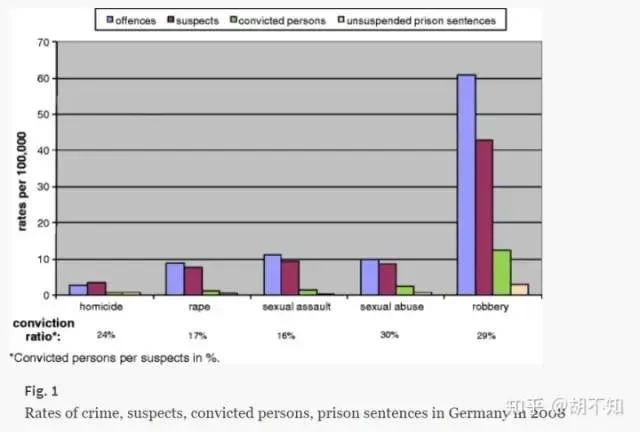

值得注意的是,现实数据显示男性性犯罪发生率显著高于女性。由于性犯罪往往面临取证困难和定罪难题,相关案件的司法处理长期存在挑战。据2008年欧洲地区司法统计数据,性侵案件最终被定罪的比例仅为16%-17%。在这种背景下,对性犯罪指控所持的中立与怀疑态度,往往导致女性的求助信号被忽视,进一步加剧了男性加害者被定罪的难度。

此外,此前引发广泛讨论的抗疫剧《最美逆行者》中,志愿者报名场景仅男性踊跃报名,领导随即提出疑问:‘女性是否也能参与其中?’

被提及的女性以家庭事务为由婉拒了任务,而其他女性则纷纷主动请缨,却遭到女同事的劝阻,有人调侃道:“你这是在凑什么热闹?”然而,这位女性选择报名的原因在于,相较于已婚同事家中有需要照看的人,她目前处于离异状态,因此能够更专注于工作。

在医院急救现场,一名女性医护人员主动准备上前协助救治,却被同科室的男性医生以「你作为女性,在一旁配合就好」为由婉拒。这一幕引发了对医疗领域性别角色分工的讨论。

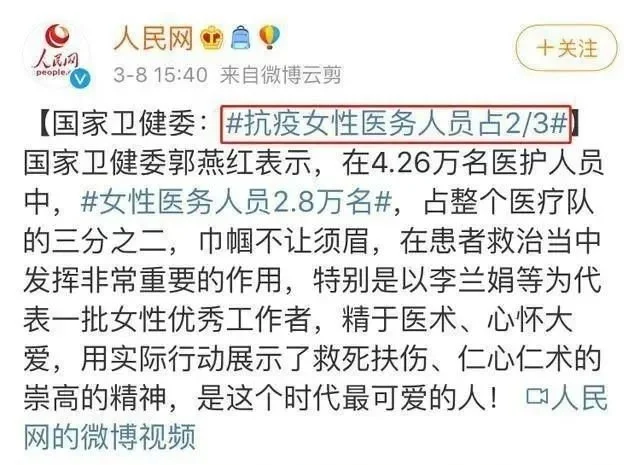

部分影视作品中可能存在性别刻板印象的偏差,其情节设定容易强化抗疫队伍中男性占主导的片面认知,暗示女性参与者多为单身或离异状态,并将她们角色局限于辅助性工作。然而据权威媒体报道显示,实际情况与这种叙事存在显著差异,女性在抗疫一线的占比已超过三分之二,展现出专业性与多维度的贡献。这种艺术创作与现实之间的错位,值得通过更精准的叙事进行反思与修正。

这种现象的出现,往往与影视创作中的性别叙事策略密切相关。以《这里的黎明静悄悄》的性转改编为例,改编者显然试图通过强化女性角色的物理特征来重塑叙事焦点。作品中对女兵外貌的刻意强调,实质上是对传统性别角色的一种重构,既可能服务于特定观众群体的审美期待,也反映出当下影视工业中性别表征的复杂运作机制。这种改编方式在某种程度上改变了原作的性别动态,将叙事重心从战争的残酷性转向了对女性身体的凝视与消费。

关于「女冠男戴,男锅女背」的现象,官方鲜有正式回应。基于现有资料进行合理推测,这一情况与演员的参与方式密切相关。以《海洋天堂》为例,该片作为一部资金匮乏的小成本作品,主演李连杰的零片酬出演直接对角色塑造产生了显著影响。

在《金陵十三钗》中,美国人约翰·米勒这一角色的塑造同样依托于演员克里斯蒂安·贝尔在演艺事业中的号召力。

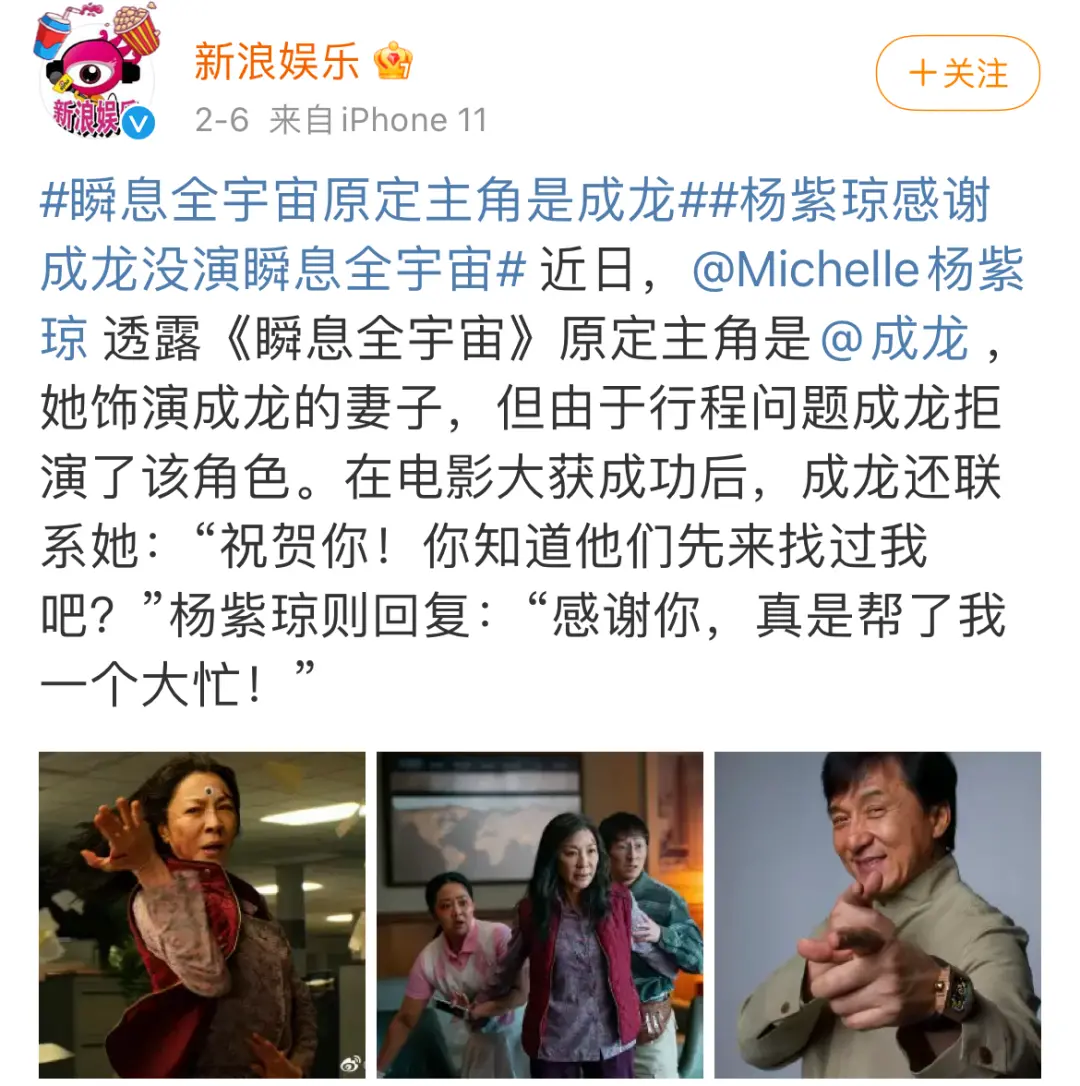

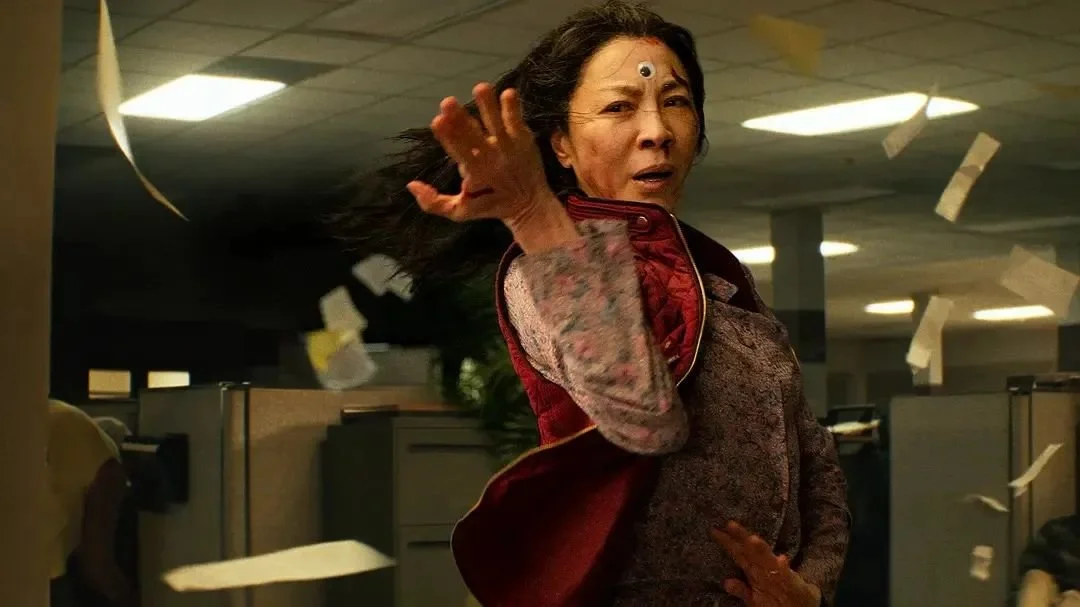

《瞬息全宇宙》之所以能够深入探讨女性自我意识的觉醒,并呈现中年女性真实而立体的形象,主要归功于成龙档期未满的特殊安排。

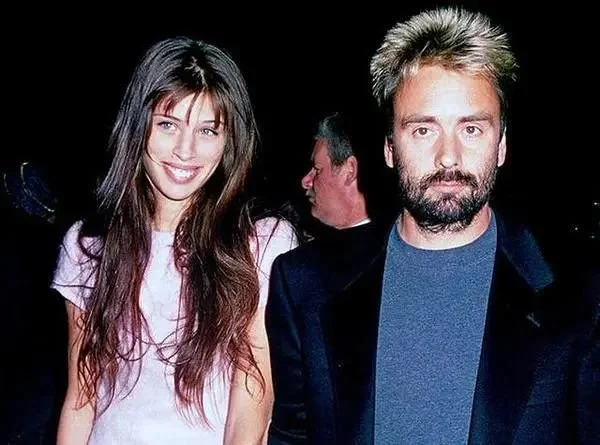

此外,创作者的个人经历同样影响了改编方向。《这个杀手不太冷》的灵感源自1980年上映的《女煞葛洛莉》,该片讲述了一位黑帮大姐为了保护年仅六岁的小男孩而冒险行动的故事。导演吕克·贝松在创作剧本时,正值他中年时期,身边有一位17岁的女友,这种个人情感体验也深刻融入了影片的叙事结构中。

《猫鼠游戏》中对于父亲角色的设定经历了从出轨到母亲背叛的改编,这一变化折射出导演斯皮尔伯格在创作过程中对个人成长经历的重新诠释。在自传性电影《造梦之家》中,观众同样能窥见导演对童年创伤与家庭关系的深刻刻画,两部作品均通过具象化的叙事展现其家庭背景对艺术表达的深远影响。

近年来,许多影视改编作品并非基于单一故事原型,而是汇集了多起真实案件。例如,《胡皮》实际上融合了不止一起幼童悲剧事件。《狩猎》导演曾坦言,该片灵感源自心理学中的「错误记忆」概念,并参考了多起因儿童证词导致无辜者入狱的真实案例。由于其背后存在多重因素,我们难以追溯性别设定的确切动因。但可以明确的是,多数创作者并非刻意贬低女性、抬高男性。真正令人震惊的恰是这种默认的性别倾向——无论作品如何糅合现实原型,他们普遍倾向于赋予男性正面角色,而将女性形象置于次要地位。这种现象折射出集体潜意识中根深蒂固的男本位思维。值得关注的是,今年春节期间曾发生一起因小男孩放鞭炮导致井盖破裂造成一死一伤的意外事件,当地制作了安全宣传教育片,但片中却出现了小女孩放鞭炮的场景。这显然无法仅以艺术加工来合理解释。

性别角色倒置现象的表象之下,实则折射出深层的社会权力体系。回顾好莱坞黄金时代的经典作品,男性英雄形象被反复建构,而女性角色与少数族裔的声音往往被边缘化。这种男性中心主义渗透至创作、传播与消费的各个环节,导致性别权力的结构性失衡。在影视产业中,男性创作者占据主导地位,观众群体也逐渐形成以男性视角为核心的审美惯性。与此同时,荧幕上可供女性演员选择的角色数量有限且形象单一,这种结构性困境尤其体现在中年女性演员的职业发展层面,其背后反映出的行业壁垒与创作局限,又进一步制约着剧本中性别角色的多元化表达。

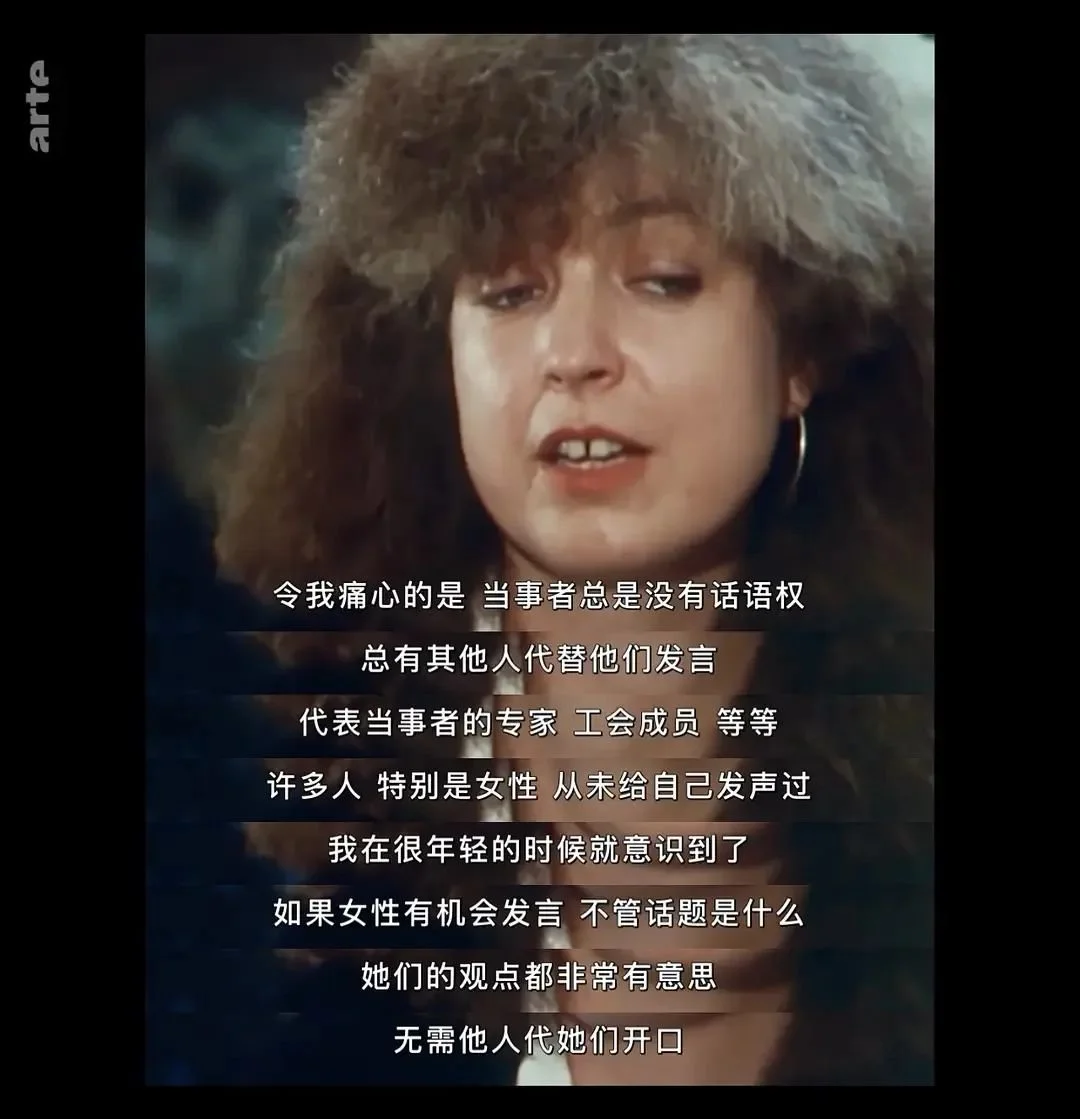

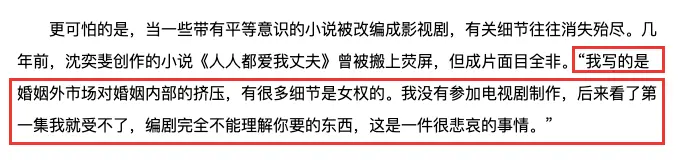

在《德菲因与卡罗尔》中,性别议题被解构为更深层次的话语权争夺。社会长期存在的"女冠男戴,男锅女背"现象,实质上构成了一种结构性的性别压迫机制。这种认知偏差不断强化厌女情结,使女性陷入表达困境的恶性循环。复旦大学社会学家沈奕斐在其小说《人人都爱我丈夫》中揭示了婚姻外市场对传统婚姻关系的侵蚀,作品中蕴含的女性主体意识在电视剧改编过程中被严重扭曲。他指出:"编剧完全无法理解作品内核,这种创作偏离令人感到悲哀。"这一案例折射出女性声音在主流叙事中的边缘化困境。

请提供需要改写的文章内容,我将根据您的要求进行专业改写。

电视剧《完美丈夫》所呈现的性别角色错位现象,实质上折射出整个影视行业在性别结构方面的深层矛盾。影视改编中频繁出现的"女冠男戴"与"男锅女背",不过是行业性别失衡问题的冰山一角,反映出创作机制与社会观念中的系统性偏颇。

尽管这些现象令人深感遗憾与无助,但它们的被关注与讨论本身已体现出社会进步。今年以来,国内影视行业频现性别议题的热议,《满江红》因「辱女」争议引发广泛讨论,《流浪地球2》被指女性角色数量不足,《深海》中母亲形象的改编也遭到质疑。无论争议本身是否成立,这些话题的出现无疑彰显了女性视角在影视创作中的重要性,也标志着女性观众正在摆脱被边缘化的状态,逐步确立其主体地位。值得注意的是,《流浪地球2》的观众性别比例数据显示女性观众占比达54.2%,这一数据不仅打破了传统对女性观影群体的刻板认知,更印证了女性批判视角在影视分析中的独特价值和不可忽视的影响力。

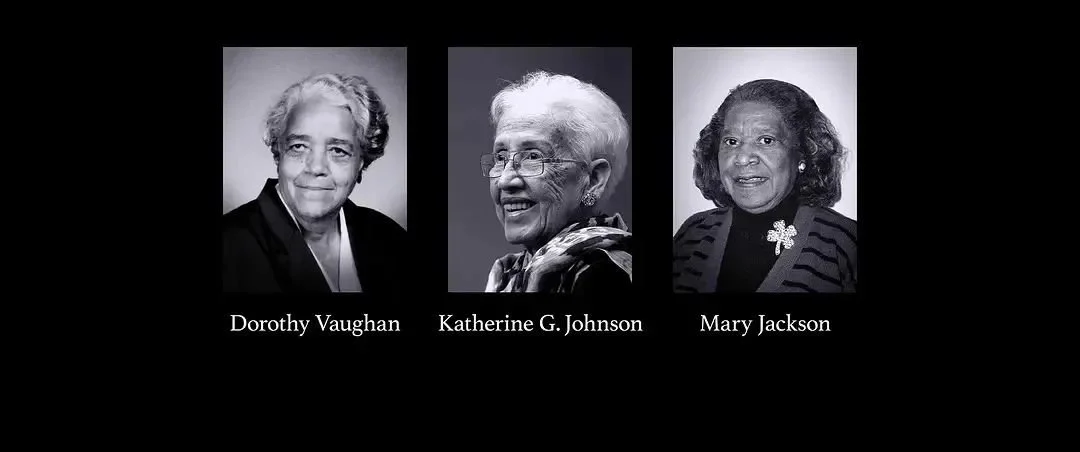

近年来,全球影视产业纷纷致力于重塑传统权力格局,推动性别平等意识的传播。2016年上映的电影《隐藏人物》便以真实历史事件为蓝本,从女性视角切入,挑战了传统男性主导的叙述框架。聚焦于20世纪60年代美国国家航空航天局阿波罗计划,该计划长期被视为男性专属领域,而影片通过深入挖掘被历史掩盖的重要细节,集中展现三位长期未被正视的女性科学家在航天事业中的关键贡献。

近年来,女性创作者与女性题材作品在全球范围内持续引发广泛关注。以多维度展现女性力量的电影《瞬息全宇宙》凭借11项奥斯卡提名成为焦点,而中国影视行业也同步掀起"大女主"叙事和"女性群像"创作的热潮。

在当代社会,性别议题始终处于热议焦点。从男童使用女厕引发的公共讨论,到对卓越女性被冠以"先生"称号的质疑,各类话题持续发酵。这种社会思潮的演变,正推动着对"女性成就被男性占有,女性过错被男性承担"现象的深刻反思。随着女性主义浪潮不断高涨,突破传统性别角色框架、重构社会认知体系已成为不可逆转的趋势。或许当下正是重新审视并赋予女性应有尊严与地位的契机。

本文至此结束

最新资讯

- • 李秀满与公司制作人合约终止 SM宣布将开启3.0时代 -

- • 《母性本能》发布正式预告 闺蜜变敌蜜 -

- • 张学友公司发声明:网传2023年巡演相关消息不实 -

- • 唐嫣工作室发严正声明 称“傍金主”等传闻均不实 -

- • 动作惊悚片《红右手》发预告 宁静小镇陷激战交火 -

- • 吴京狂赚300亿后,发疯了...... -

- • 国产动画电影《二郎神之深海蛟龙》定档7.13 -

- • 《狂飙》官方声明回应张译相关传闻:纯属造谣 -

- • 《空战群英》发布新预告 空中激战氛围刺激 -

- • 普女就不能嫁胡歌吗 -

- • 靶眼回归 威尔逊·贝索尔加盟《夜魔侠:重生》 -

- • 系列纪录片《共同说2》大湾区篇收官!强大阵容打造大湾区图鉴 -

- • 《降世神通:最后的气宗》发预告 传奇冒险开启 -

- • 《苹果永不落下》发布预告 揭露家庭秘辛 -

- • 剧版《雷普利》发布预告 安德鲁·斯科特演绎经典 -

- • 《梅西的世界杯:传奇崛起》发预告 2月上线 -

- • 《西游ABC》被迪士尼放弃 制作方寻找新平台 -

- • 纽约上流社会风起云涌 《宿敌》第二季回归 -

- • 黑色喜剧《兄弟之道》上线网飞 杨紫琼主演 -

- • 《慢马》续订第五季 加里·奥德曼等回归主演 -