资讯分类

贾玲倾尽全力献祭的,正是《红毯先生》不经意间拆解的 -

来源:爱看影院iktv8人气:407更新:2025-09-16 03:34:06

这个春节档想邂逅《红毯先生》并非易事。大年初三的午后,为觅得合适的场次与影厅,我不得不舍近求远,额外奔波了五到六公里,最终在影院的巨幕前与刘天王完成了一场迟来的相遇。在首都北京,五到六公里的路程或许只是寻常街巷的漫步;但在一个二线省会城市,这般距离足以让携家带口的春节档观众望而却步。正是这份艰难,也解释了为何我所购的《红毯先生》场次——一个容纳两百多人的影厅,最终仅坐满十余位观众。

《红毯先生》的排片比例与上座率数据呈现出高度一致性,大年初三其排片占比仅为3.2%,场均人次维持在7.5水平。这一表现与影片在春节档开票初期拒绝参与"强制最低排片"争议的态度形成微妙呼应,折射出春节档电影市场竞争的激烈程度。尽管影片并非专为春节档定制,其高雅语境与灰暗调性构成独特的艺术表达,以喜剧形式包裹的荒诞内核令普通观众难以完全捕捉其深层含义。缺乏话题性与传播力,似乎难以在特定档期掀起波澜。但从文化社会学视角观察,这部探讨电影创作本质的元电影恰恰最适合在国产电影最大档期亮相。它既是老一辈电影人的时代挽歌,也是对文娱行业舆论生态的讽刺性观察,更是电影制作中"魔术"环节暴露的现实拼贴。当春节档的虚幻光环愈发耀眼,舆论热度持续攀升,演员人戏不分的现象日益凸显,《红毯先生》所构建的现实映照闭环便显得尤为意味深长。

刘德华在《红毯先生》中的表演与贾玲在《热辣滚烫》中的现身,形成了一种微妙的互文关系。他们通过各自的艺术表达传递着相同的讯息:我们是演员,而非小丑,恳请给予专业态度应有的尊重。贾玲以减重100斤的极端方式完成自我重塑,其宣言如同投石入海,激起了层层涟漪,既引爆市场热潮,也引发舆论风暴,使她的职业轨迹陷入更复杂的审视。而刘德华则选择用更含蓄的叙事策略,通过电影中的角色演绎为贾玲的突破提供理性注解,这种双重表达恰似艺术与现实的镜像折射。

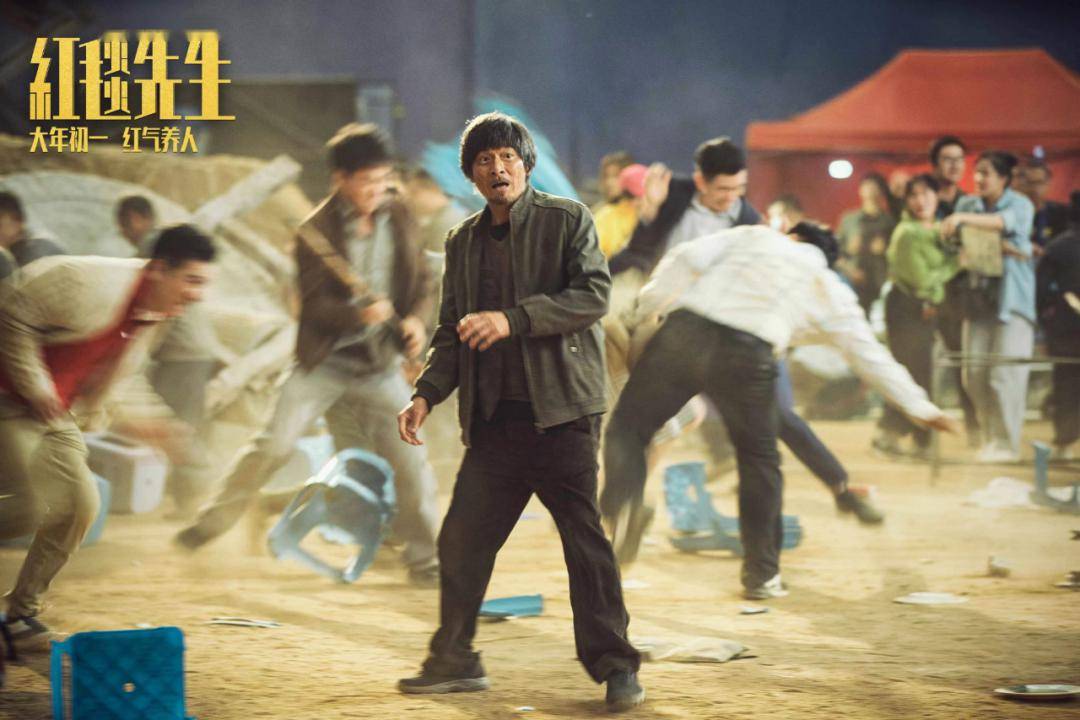

去掉外界喧嚣,回归电影本身,《红毯先生》虽在后半段呈现复杂的观影体验,但其内核实则简洁明了。影片聚焦一位影帝为争夺奖项挑战自我,饰演一名农民的过程。然而,他深入生活的真实体验却不断引发意外事件,最终导致电影拍摄陷入困境。这种复杂感源于两个层面:其一,影片对刘德华个人经历的隐喻贯穿始终;其二,揭露了娱乐圈普遍存在的潜规则现象。关于电影与刘德华、导演宁浩之间的关联,早在上映前便有诸多传闻流传。个人观感中,影片中出现的三个红色意象颇具深意。首当其冲的是"红毯",作为电影人职业荣耀的象征,它既是连接电影世界与现实世界的纽带,也是主角刘伟驰试图维系的行业规范。影片开篇即通过工作人员铺设红毯的场景,展现出这一意象的双重属性——看似普通的红色地毯在特定场景下,通过灯光与镜头的组合,被赋予了仪式感与神圣性。

这个场景看似荒诞,却揭示了电影行业对仪式感的深层依赖。作为以仪式感为根基的行业,电影要求所有从业者共同维护这种虚构性。刘伟驰作为老派演员的典范,始终恪守红毯礼仪,但他效忠的并非艺术本身,而是背后的规则体系。在镜头前,他保持着儒雅、隐忍、内敛与风趣的平衡,将每一秒的表演都压缩至完美,既压抑着不快的情绪,也巧妙隐藏着野心。镜头之外,他对偶像形象的维护近乎苛刻,连拍摄短视频时都要保持字正腔圆的标准。若有人期待他做出如"Duang"这样张扬的举动,或跳一段科目三展现活力,恐怕会失望——他始终坚守着那份克制与庄重。

他并非将电影视为艺术、商业或娱乐的载体,而是将其视作竞技场上的较量。在镜头前,他追求的不是情感共鸣,不是资本回报,也不是简单的观众愉悦,而是纯粹的胜利。他始终坚信唯有凭借实力才能赢得认可,这种信念甚至超越了对角色的诠释。有人将他的这种态度归为功利主义,或是以自我为中心的执念。但若换个视角,是否也能称之为对职业的敬畏?是否也能称为技艺与德行的统一?是否也能称为将表演置于至高地位的坚守?无论外界如何评价,刘伟驰始终以这种信念自持。

红点作为摄像设备的提示灯,承载着双重意义。这是刘伟驰既热爱又畏惧的存在,犹如演员的命门。当他全情投入角色时,红点是激发表演欲望的信号灯;而当他回归现实生活,红点却成为令人不安的审视之眼。这种明灭交替的灯光,仿佛在提醒着他:当镜头开启,便要进入完全沉浸的表演维度。这种职业规训已深深烙印在他的思维方式中,如同老一辈艺术家对真实性的执着,他对短视频中的戏谑表达、网络梗文化乃至方言带来的台词偏差都持有审慎态度。

这种态度并非拒绝演绎,而是对专业底线的坚守。他并非不能接受"扮丑充愣"的表演方式,而是在面对非虚构性镜头时,依然保持着对角色的敬畏。红点的明灭仿佛一扇透明的门,门内是艺术的纯粹领域,门外则是现实的审视空间。这种双重身份的切换,正是影视从业者必须面对的特殊存在状态。

在红灯亮起的时刻,刘伟驰始终保持着对真实自我的严密封印。这种将表演人格与真实人格割裂的观念,是他对演员职业的某种理想化认知。然而,当下的媒介生态已悄然改变,演员与观众之间的界限正日益模糊。在全民皆可成为"记录者"的时代,试图区分红灯内外的两个世界变得异常艰难——既需面对显性的拍摄设备,更要警惕隐秘的监控网络。更令人深思的是,当代观众对这种"双面人生"的包容度正在下降,他们渴望看到演员在聚光灯下的光芒与私下里的真实。《红毯先生》中刘伟驰与D站短视频UP主Summer的互动,恰好印证了这种困境。当年轻创作者为他设计的各类策划案被视作玩笑时,他执着于维持表演人设的纯净。但一场充满暧昧意味的派对后,他却在夏夜的私密空间里疯狂张贴"红点"标记,这种近乎偏执的行为背后,是对人性本能被记录、被传播的深刻恐惧——担心私密情感会成为他人要挟的筹码,或摧毁其职业形象的利刃。

讽刺的是,真正引发刘伟驰陷入网络暴力和事业危机的视频,并非包含“一夜情”内容的录像,也非行车记录仪捕捉到的他失控砸车画面,而是他自己发布的拍摄花絮——一段展现其骑马动作戏的片段,其中马匹意外摔倒。这一片段本是他试图在“红点”(指曝光节点)中展现的角色形象,却意外引发“虐马”争议,最终摧毁了他的演艺生涯。

第三个元素是红毛衫,即影片中那位通过制造汽车牟利的互联网“大鳄”标志性着装。该角色由陈伟驰引入,作为电影融资的重要伙伴。该电影作为农村题材的艺术作品,其核心诉求是借助“棉袄文化”(可能指某种文化符号)争夺国际奖项,而市场回报有限。因此,陈伟驰选择引入那些追求声望而非经济利益的“接盘侠”,为艺术买单。至于该角色形象是否夸张,现实原型具体是谁,暂且不作深究。

刘伟驰与导演在电影《红毯先生》中呈现出的"红毛衫"情节,暴露了创作过程中的价值观错位。这一段落既缺乏艺术追求的诚意,也未体现商业包装的合理性,更像是演员们在自我表演的游乐场里追逐流量。当刘伟驰试图说服投资人时,单纯强调作品的思想深度与艺术价值已显无力,唯有以高尔夫一杆进洞般的绝技才能打动人心。影片最令人印象深刻的,恰恰是这种对专业精神的戏谑态度。当一位演员渴望被正视为职业创作者而非娱乐符号时,是否注定要被整个行业视为笑话?毕竟当代演艺界的所谓"尊重",往往建立在票房收益与社会地位的跷跷板上,而非对表演艺术的纯粹信仰。"戏比天大"的古训,在现实主义的权衡中,终究只能沦为"不疯魔不成活"的悲壮注脚。影片尾声那个极具象征意味的镜头——刘伟驰终于跨上拒绝已久的平衡车——或许并非意味着他发现了某种艺术平衡,而是揭示了一个更深刻的真相:平衡车的核心技术本就蕴含着自我平衡的哲学。世间万象与个体存在的和谐,并非需要刻意寻找的外在状态,而取决于"红毯先生"是否愿意主动接纳新事物的内在勇气。

最新资讯

- • 《热辣滚烫》预售破千万,“贾玲暴瘦”是电影最微不足道的一个看点 -

- • 46岁马伊琍穿睡衣街头抠脚!脚踩凳子动作夸张,身材消瘦风格不羁 -

- • 罗志祥现身店铺剪彩,失去内地市场身价暴跌,堪比三线网红明星 -

- • 春节档预测:《热辣滚烫》暂时领先,《红毯先生》却有可能是黑马 -

- • 李秀满方时赫声明有何深意?HYBE成赢家,却不掌实权 -

- • 《少女神探》官博再发通报 李恩回击:第一次见剧组和女主同时撒谎 -

- • 迎春客厅喜剧《欢乐家长群》今日开播,快乐底色打造成长共情 -

- • 张译领衔主演电影《三大队》秘钥延期 将延长上映至3月14日横跨春节档 -

- • 原地打转的“精英大姐大” -

- • 《慕先生,请按小说来》今日定档 奇幻爱情喜剧来袭 -

- • 刘亚仁被怀疑吸食其他毒品 鉴定结果20日公布 -

- • 《大唐狄公案》官宣定档2.6 古装传奇迷案悬疑大剧开年巨献 -

- • 谷爱凌办宴会,换2套礼服秀身材!一群帅哥簇拥,盖茨女儿赴约 -

- • 丧尸恐怖片《惊变28天》续集将拍 基里安·墨菲担任执行制片并有望回归出演 -

- • 电视剧收视率排行榜,《要久久爱》跌至第二,第一收视高达2.015% -

- • 《仙剑四》口碑爆了!打了多少黑粉的脸?鞠婧祎又赌对了 -

- • 张译和女高管的瓜 -

- • 《大侦探9》压着不播?被曝同剧本录两版工作量大,真实原因暖心 -

- • 每一帧都是裸体,看完建议全国推广 -

- • 黄晓明布局私募基金!深扒明星投资江湖:有人日赚2.5亿,有人踩雷崩盘… -